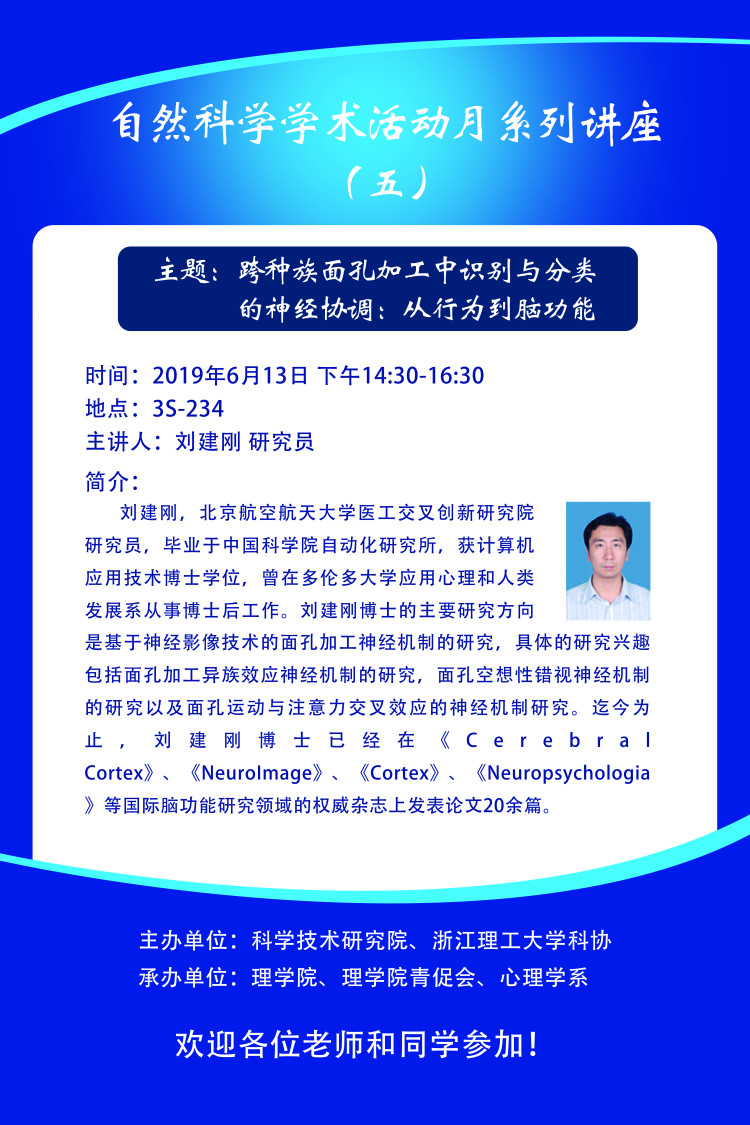

题目:跨种族面孔加工中识别与分类的神经协调:从行为到脑功能

时间:2019年6月13日周四下午14:30-16:30

地点:3S-234

主讲人简介:

刘建刚,北京航空航天大学医工交叉创新研究院研究员,毕业于中国科学院自动化研究所,获计算机应用技术博士学位,曾在多伦多大学应用心理和人类发展系从事博士后工作。刘建刚博士的主要研究方向是基于神经影像技术的面孔加工神经机制的研究,具体的研究兴趣包括面孔加工异族效应神经机制的研究,面孔空想性错视神经机制的研究以及面孔运动与注意力交叉效应的神经机制研究。迄今为止,刘建刚博士已经在《Cerebral Cortex》、《NeuroImage》、《Cortex》、《Neuropsychologia》等国际脑功能研究领域的权威杂志上发表论文20余篇。

报告内容:

心理物理学研究表明在跨种族面孔加工中,对本族面孔的个体识别与对外族面孔的种族分类之间存在着协调关系。尽管这种协调关系是面孔加工专家知识的行为标记之一,但是其神经机制尚不清楚。本研究的目的就是要对这种协调关系的神经机制进行探讨。在本研究中被试被要求对本族面孔和外族面孔进行个体识别和种族分类加工,同时他们的脑部接受功能磁共振扫描。对于功能磁共振图像数据的分析结果表明:无论是在梭状回面孔区(FFA)还是在枕叶面孔区(OFA),对于外族面孔而言,识别比分类引起更强的脑功能活动;而对于本族面孔而言,这两种任务引起相同强度的脑功能激活。但是在颞上沟(STS)则表现出与FFA和OFA相反的激活模式。进一步的有效功能连接度分析发现面孔个体识别增强从右侧FFA到右侧STS功能连接的强度;而面孔种族分类则增强从右侧OFA到右侧STS的功能连接强度。更重要的是,这两条功能连接强度的变化具有负相关的关系。这些发现表明,在面孔加工的传统核心脑区(FFA、OFA和STS),尽管对于本族面孔和外族面孔的个体识别和种族分类激活了相同的脑区,但是其激活方式受到面孔种族和任务类型的共同调节,而且这些脑区间的功能连接度表现出识别与分类的协调关系。这种脑功能的多任务调节和相互协调的现象很可能是由于人们对于本族面孔和外族面孔所具有的加工经验的差异所导致的。